エネルギーマネジメントシステム(EMS)とは? 各種類の特徴と関連おすすめ製品をご紹介

エネルギーマネジメントとは「エネルギー消費の状態を把握し管理すること」を指し、そのような活動を実現するためのシステム・設備がエネルギーマネジメントシステムです。この記事では効率的なエネルギー活用に欠かせないエネルギーマネジメントシステムについて解説しています。

エネルギーマネジメントとは「エネルギー消費の状態を把握し管理すること」を指し、そのような活動を実現するためのシステム・設備がエネルギーマネジメントシステムです。この記事では効率的なエネルギー活用に欠かせないエネルギーマネジメントシステムについて解説しています。

エネルギーマネジメントとは「エネルギー消費の状態を把握し管理すること」を指し、そのような活動を実現するためのシステム・設備がエネルギーマネジメントシステムです。Energy Management Systemの頭文字から「EMS」と呼ばれることもあります。

エネルギーマネジメントシステム(EMS)には対象の設備によって様々な種類があります。この記事では、EMSの各種類における特徴やEMSを実施していく流れをご紹介します。

エネルギーマネジメントシステム(EMS)が国内で注目されるようになった背景には様々なものがあります。例えば、2011年に起きた東日本大震災は、エネルギー資源を高騰させ、再生可能エネルギーの普及をはじめとした省エネ対策の意識を高まらせたことにより、企業がEMSを注目するようになりました。

あるいは、菅元首相が2050年までに温室効果ガスを実質ゼロにする「カーボンニュートラル宣言」を掲げたことも、効率的なエネルギー運用の意識を高める契機になったと言えます。

エネルギーマネジメントシステム(EMS)は、管理する施設によって主に「BEMS」「HEMS」「FEMS」「CEMS」「MEMS」に分けられます。

BEMSはオフィス・ビル・商業施設などを対象としたエネルギーマネジメントシステムです。Building and Energy Management Systemの頭文字から取っています。

オフィスやビルに各種センサーを取り付けることで、空調・照明等の各設備機器のエネルギー使用状況を「見える化」し、システムによってはその稼働を制御することも可能です。オフィスビルや商業施設が省エネ対策を行う上で空調・照明の最適な運用は欠かせないため、BEMSは今後さらなる普及が期待されています。

HEMSは家庭内で使用されるエネルギーマネジメントシステムです。Home Energy Management Systemの頭文字から取っています。

家庭内で消費されているエネルギーをタブレット端末やパソコン画面等で時間単位で可視化することができるため、電気消費量の多い時間帯を把握し、効果的な節電対策を講じることが可能です。また、HEMSを導入することは温室効果ガスの削減にも繋がるため、政府も民間企業を主導としたHEMSの普及を期待しており、2030年までに全世帯への設置を目標に掲げています。

FEMSは工場を対象としたエネルギーマネジメントシステムです。Factory Energy Management Systemの頭文字から取っています。

受配電設備に加えて生産設備のエネルギー管理も可能で、可視化した使用状況に応じて機器を制御することもできます。工場の生産性をアップさせるためには稼働している設備や機器の効率化は欠かせないため、FEMSはその実現に向けて近年注目されているシステムです。

MEMSはマンション内のエネルギーを対象としたエネルギーマネジメントシステムです。Mansion Energy Management Systemの頭文字から取っています。

マンション・集合住宅における建物全体で使用されているエネルギーの消費量を可視化し、必要に応じて空調や照明設備等の機器を制御することも可能です。

CEMSはこれまでご紹介したBEMS・HEMS・FEMS・MEMS等の個々のEMSを含めた地域全体エネルギーを管理するシステムを指します。Community Energy Management Systemの頭文字から取っています。

近年注目を集めているスマートグリッド・スマートコミュニティの実現のためには電気をはじめとした、熱・交通も含めた各種エネルギーを効率的に運用することが求められており、その実現のためにはCEMSが欠かせないものとなっています。

| 製品名 | 特徴 |

|---|---|

| 次世代節電ユニット「エコモ(ecomo)」 | トランス単位で電気使用量を5~15%削減する節電ユニットです。省エネ企業でも大幅な経費削減。電力問題や地球温暖化防止に効果的です。 |

| 使用済プラスチックをその場でエネルギー化する 『e-PEP システム』 | 使用済みプラスチックを自社のエネルギーとして利用し、廃棄物として排出することなく、小型で高効率な設備に接続できます。さらに、排ガス規制基準の1/40のクリーンな排気を実現し、排出抑制や再資源化の新たな選択肢となります。 |

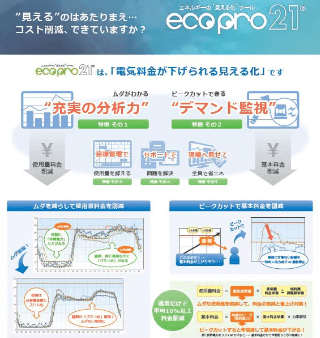

| エネルギーの"見える化"ツール エコプロ21 | いつでも・どこでも・誰でも・効果が出せる「見える化」で確実なコスト削減が可能になります。 |

| エネルギー需要予測 | 先進的なAI技術と豊富な経験で高精度のエネルギー需要予測を実現します。 |

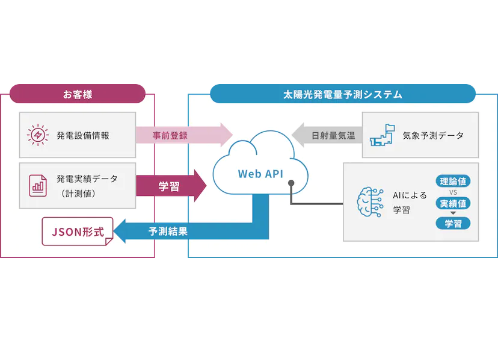

| 太陽光発電予測 | 発電理論値と実績データを学習し、高精度な太陽光発電予測を実現しました。 |

| リキッドデシカントエアハンドリングユニット(LDAHU) | 換気と適正な湿度の維持を少ない消費エネルギーで実現する空調機です。 |

| Eco Data BeONE | 室内温度環境を保ちながら15%程度省エネ制御する実績豊富なエアコン用省エネ制御装置です。 |

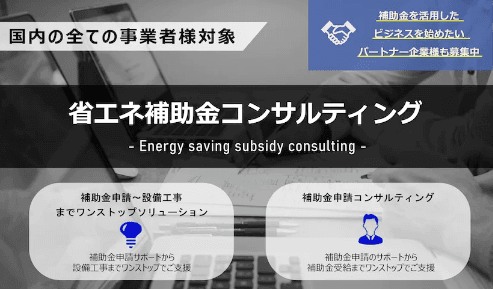

| 省エネ補助金コンサルティング | GNEは省エネのシステムや設備だけでなく、補助金のコーディネートやランニングコスト削減、イニシャルコスト軽減、最適な設備提案など、お客様のニーズにトータルで応えています。 |

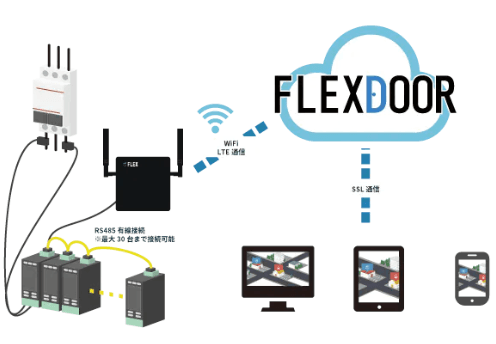

| FLEXDOOR | 省エネへの第一歩となる、電力使用状況を設備ごとに計測・把握するツールです。 |

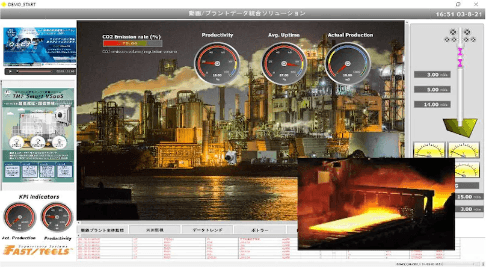

| プラントデータと動画の統合管理システム | プラントデータと映像を統合し、工場内で起きている事象を一元可視化・集中監視化させるソリューションです。 |

次世代節電ユニット「エコモ(ecomo)」は、トランス(変圧器)単位で電気使用量を5~15%削減する節電ユニットです。

省エネをやり尽くした企業様でも、さらに大幅な経費削減が可能です。

電力問題、省エネ、地球温暖化防止に向けたCO2削減などの課題解決にぜひご活用ください。

『e-PEP システム』は、使用済みプラスチックを廃プラとして外部へ排出することなく自社のエネルギーとして利用できます。小型・高効率で既設設備に干渉なく接続が可能。排ガス規制基準の1/40のクリーンな排気を実現。プラスチック資源循環促進法でも掲げられている排出抑制、再資源化の新たな選択肢となります。

いつでも!リアルタイムでエネルギーの計測データを把握。

どこでも!インターネット経由でどこからでも利用可能。

誰でも!専門知識は不要。一目で分かる、使える。直感的操作。

効果が出せる!コスト削減の為の仕組みが満載。

見せる化で省エネ意識の向上やCSRアピールにも。また、まとめて管理することで、企業全体のエネルギーマネジメントが可能に。

エコプロ21と連携した様々なコスト削減ツールも提案可能です。

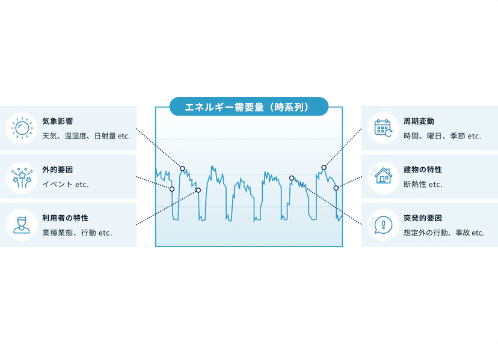

エネルギー需要予測は、高度なAI技術に加えて、エネルギー関する深い知識が必要です。アイフォーコム・スマートエコロジー株式会社はこれまで、15年以上に渡り、5,000 を超える施設 のエネルギー計測とマネジメントを行っています。先進的なAI技術に加えて、この経験を活かすことで高精度の予測を実現しています。

日射量の予測データから算出される発電理論値と、実際の発電実績データを学習することで、高精度の太陽光発電予測を実現します。

ダイナエアーのリキッドデシカント空調機は、液体調湿剤を使用する調湿空調機です。

空気と液体調湿剤を十分に接触させる機構があれば、液体調湿剤の温度と濃度によって接触した空気の温度と湿度が決まります。このシンプルな動作原理によって、強力な除湿・加湿が得られるのが、リキッドデシカントの特長です。

既存の業務用エアコンに取付し、エアコン電力の90%近くの電力を使っている圧縮機を保護しながら省エネ制御し、室内温度環境をあまり変えずに15%程度省エネ制御する実績豊富なエアコン用省エネ制御装置です。

GNEは省エネのシステムや設備といったハード面のソリューションにとどまらない、トータルマネジメントを実践しています。

お客様の事業規模、エリアに応じた適正な補助金のコーディネートや、節電対策によるランニングコストの削減および設備導入時のイニシャルコストの軽減、また最適な設備のご提案まで、トータルにお客様のニーズに応えています。

設備ごとの電力使用状況の計測と把握が可能です。

さらに、温度を測ることで電力との相関係数から電力量が適正かより細かく調べることができます。

電力監視システムは、省エネ活動や電力の使用状況を把握するためのツールです。

電力監視システムは、導入=省エネというわけではありません。

計測しているデータを活用することで省エネへの第一歩を踏み出すことができます。

プラント内に散在する各種プラントデータ(温度、圧力、流量、回転数、振動数、設備稼働状態、制御設定値、プラント操業状態等)とカメラの動画やサーモカメラの映像をSCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)システムで融合させ、同一画面に表示させることにより、工場内で起きている事象を一元可視化・集中監視化させるソリューションです。

エネルギーマネジメントシステム(EMS)を有効的に活用していくためには、ある種のサイクルで検証と改善を繰り返していく必要があります。

ここでは、システムを導入した後に、その運用を通じて行うエネルギー管理の流れを紹介していきます。

まずは、エネルギーの使用状況を「見える化」(可視化)して分析を行うためのデータを収集する必要があります。センサー等から収集したデータはPCやタブレット端末等でグラフ化できるため、データという客観的な指標に基づいた判断基準を得ることが可能です。

可視化されたデータを注意深く観察することで、「どの時間帯に」「どの場所・どの設備において」「どれくらいの量が使用されているか」が見えてきます。そのような要素を把握できることによって、具体的な改善策に向けた分析が可能です。

分析した結果を基に改善策を立案します。具体的には、稼働が効果的ではない設備が発見できた場合はその稼働を停止したり、あるいはムダ・ムラが発生している機器の稼働時間を制御することでエネルギー効率を高めたりすることで、効率的なエネルギー削減を実現していきます。

また、行った対策の結果もデータ・グラフとして可視化することによって、また新しい検証・改善を繰り返していきます。

企業や一般家庭への普及が進んでいるエネルギーマネジメントシステム(EMS)ですが、その一方で懸念点もあります。また、その課題を克服し、今後さらに普及していくことで見えてくる新しい将来性も秘めています。

エネルギーマネジメントシステムの大きなデメリットとして、初期費用が高い点が挙げられます。また、データを収集する既存の設備や機器がEMSに対応していないケースもあるため、その際は新しい設備・機器の購入費用も掛かってきます。

環境面による効果を最も期待できるEMSですが、導入する企業は省エネ対策によってエネルギーコストを削減したいという目的も持っています。そのため、中長期的な目線を持っている企業や、財政面に余裕のある企業にしか導入が難しい現状があるのです。

しかし、近年では省エネ対策を行う企業に対して政府から支給される補助金もあるため、それらを活用してEMSを導入する企業が増えてくることが予想されます。

エネルギーの使用状況を可視化できるのがEMSの大きなメリットですが、最近ではその情報を共有したり、あるいは遠隔から機器を制御できるような、IoTの技術が取り込まれているような製品が出てきています。

また、AIを用いて、天候や気温等の諸条件を基に自動で使用電力を制御するようなシステムも登場してきており、今後、EMSの新しい活用方が期待されています。

今回はエネルギーマネジメントシステム(EMS)の種類やそれぞれの特徴、有効活用に向けた流れをご紹介しました。

EMSは、エネルギーの使用状況を可視化することで、客観的な視点に基づいた省エネ対策を実現できるようにしてくれるシステムです。将来的は2025年までに2倍以上に成長が見込まれている市場でもあるため、省エネ対策を実施したいと考えてる企業はぜひEMS導入を検討してみてください。