化学研磨とは?メリット・活用例・工程を詳しく解説

化学研磨は、化学反応を利用して金属表面を平滑化する表面処理技術です。機械研磨では困難な複雑形状部品の処理や、均一な表面仕上げが可能であり、電子部品から産業機器まで幅広い分野で活用されています。

本記事では、化学研磨の基本的な仕組みから、具体的なメリット、実際の用途例、さらに処理工程まで、詳しく解説します。

化学研磨は、化学反応を利用して金属表面を平滑化する表面処理技術です。機械研磨では困難な複雑形状部品の処理や、均一な表面仕上げが可能であり、電子部品から産業機器まで幅広い分野で活用されています。

本記事では、化学研磨の基本的な仕組みから、具体的なメリット、実際の用途例、さらに処理工程まで、詳しく解説します。

化学研磨とは、化学反応を利用して金属表面を研磨する処理方法です。溶解力のある酸系液に光沢剤を添加した化学研磨液を高温に加熱し、その中に製品を浸漬させることで光沢研磨を施します。

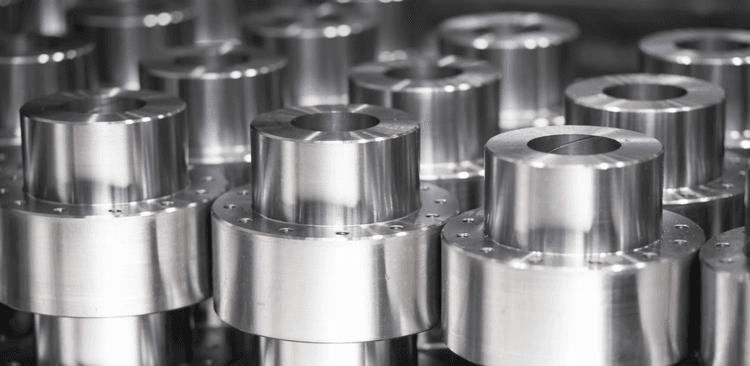

電子部品や機械部品など、様々な金属製品の表面処理に使用されており、代表的な対象金属には、ステンレス鋼、銅、真鍮、アルミニウム、チタンなどがあります。

なお、銅や真鍮の化学研磨は特に「キリンス処理」と呼ばれることもあります。

化学研磨には以下のようなメリットがあります。

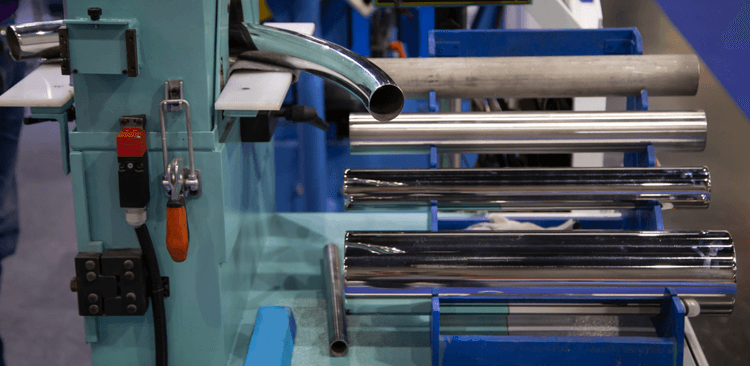

パイプや箱物の内部など、人の手が届きにくい部位でも処理が容易です。化学溶液が金属表面に均一に接触することで、入り組んだ形状や狭小部、深い溝なども確実に研磨できます。

従来の機械研磨では到達が困難だった箇所も、液体状の研磨剤が行き渡り、一貫した品質での仕上げが実現します。

金属表面全体を均一に平滑化できます。研磨液が金属表面と化学反応を起こし、表面の微細な凹凸を選択的に溶解除去します。表面粗さのばらつきを抑制でき、一定の光沢度を持つ仕上がりが得ることが可能です。

部分的な研磨むらや過度な研磨が発生するリスクも最小限に抑えられます。

切削屑が発生せず、作業環境やワーク表面をクリーンな状態に維持しやすいです。機械研磨で問題となる金属粉の飛散や残留がなく、後工程での洗浄作業を簡略化できます。

医療機器や半導体製造装置など、高い清浄度が要求される製品の製造に適しています。

物理的な接触がないため、ワークへの接触ダメージや熱影響を回避できます。研磨時の圧力や摩擦熱による変形、歪みの心配がありません。

薄肉形状や精密部品など、機械的なストレスに弱い製品の表面処理に最適な手法となります。

腐食部分の処理や加工後の耐食性を高められます。表面の不動態皮膜を均一に形成し、金属の耐食性を向上させます。

海洋環境で使用される機器や、化学薬品と接触する部品など、耐食性が重視される用途での信頼性を確保できます。

機械研磨と異なり、加工変質層を作ることなく処理できます。金属表面の結晶構造を乱すことなく、本来の材料特性を維持したまま表面改質が可能です。

疲労強度や耐久性に優れた部品を製造する際に、大きな優位性を発揮します。

化学研磨は様々な金属製品の表面処理に広く利用されています。主な用途例は以下の通りです。

微細部品の処理 | ねじなどの小さな部品のバリ取りや光沢付与に使用されます。 |

|---|---|

パイプ内部の研磨 | 小径のパイプや複雑な構造のパイプ内部など、他の研磨方法では難しい箇所の処理に適しています。 |

電子部品 | 微小化・精密化が進む電子部品の表面処理に適しています。 |

バリ取り | 複雑な形状部品のバリを均一に除去できます。 |

光沢付与 | 金属表面に光沢を与え、美観を向上させます。 |

スケール除去 | 金属表面のスケールを効果的に除去します。 |

耐食性向上 | 表面処理により、金属製品の耐食性を向上させます。 |

極薄板製品の処理 | 機械研磨では難しい極薄板製品の表面処理に適しています。 |

洗浄 | 金属表面の異物除去や洗浄にも使用されます。 |

腐食したボルトのサビ取り | 腐食した金属部品の表面処理に効果的です。 |

化学研磨の工程は以下のようになります。

研磨対象の金属表面を清浄にし、必要に応じて予備研磨を行います。表面の油分や汚れ、酸化膜を除去するため、脱脂剤による洗浄やブラスト処理を実施。表面に大きな傷や凹凸がある場合は、バフ研磨などで荒さを軽減します。

前処理の品質は最終仕上がりに大きく影響するため、入念な作業が求められます。

金属に適した化学研磨液を用意します。一般的に、強酸、強アルカリ、強酸化剤などで構成されます。対象金属の材質や目的とする仕上がりに応じて、研磨液の組成や濃度を調整。金属の種類によって最適な研磨液が異なるため、正確な配合管理が必要です。

温度管理も重要な要素となり、研磨効果を最大限に引き出すための温度範囲を維持します。

金属製品を化学研磨液に浸します。研磨液の温度や浸漬時間を適切に管理。製品の形状や大きさに合わせて治具を使用し、研磨液との接触を均一にします。

浸漬中は液の循環や撹拌を行い、研磨効果を均一化します。目標とする表面粗さや光沢度に応じて、浸漬時間を精密に制御します。

研磨液中で金属表面の溶解が進行し、凸部が優先的に溶解されることで表面が平滑化されます。金属表面の微細な凹凸に対して選択的な溶解作用が働き、表面エネルギーの高い突起部から優先的に反応が進みます。

溶解速度は温度や濃度に依存するため、反応条件の安定維持が重要です。

研磨後、製品を研磨液から取り出し、十分に洗浄します。複数段階の水洗工程を経て、表面に残留した研磨液を完全に除去し。純水による最終リンスを行い、水垢の発生を防止します。

洗浄が不十分な場合、後の腐食や変色の原因となるため、徹底的な洗浄作業が必要です。

研磨面の安定化と光沢の保持のため、必要に応じて後処理を行います。不動態化処理や防錆処理により、表面の耐食性を向上可能です。

用途に応じて、撥水処理や防汚処理なども実施します。表面の保護膜形成により、長期的な品質維持が可能となります。

研磨結果を確認し、必要に応じて工程を繰り返します。表面粗さ計による数値評価や、光沢度計による光沢測定を実施。目視検査では、むら、傷、変色などの有無を確認します。

品質基準を満たさない場合は、前工程に戻って再処理を行います。

化学研磨は、化学反応を利用した金属表面処理技術であり、ステンレス鋼や銅、アルミニウムなど、幅広い金属材料に適用可能な手法です。機械研磨とは異なり、化学反応による溶解作用を利用することで、複雑形状部品の均一な表面仕上げを実現します。

本処理の最大の特徴は、物理的な接触を伴わない表面改質が可能な点です。製品への機械的なダメージを回避しながら、高い品質の表面仕上げを達成できます。また、工程で発生する切削屑がないため、クリーンな作業環境を維持できる利点も有しています。

処理工程は、前処理から検査まで各段階での綿密な管理が求められます。特に化学研磨液の選定や条件設定、洗浄工程の管理は、最終的な仕上がり品質を左右する重要なポイントとなります。

今後も、製品の高品質化や製造プロセスのクリーン化が進むなか、化学研磨の重要性は一層高まることが予想されます。継続的な技術改良により、より効率的で環境負荷の少ない処理方法の開発が期待されているのです。